1.

물은 우리 생명의 근원일뿐더러, 지구 표면의 70퍼센트, 더 나아가 우리 인체의 70-80퍼센트가 물로 이루어져 있어서, 물에 대한 친근성은 어찌 보면 당연지사일 것이다. 일찍이 공자는 "지혜로운 사람은 물을 좋아하고, 인자한 사람은 산을 좋아한다"(知者樂水 仁者樂山)라는 말을 했거니와 물과 산을 다 좋아하는 나는 어쩌면 지혜로우면서도 인자한 그런 사람인지도 모르겠다(ㅋㅋㅋ). 시골의 자연 속에서 사는 사람들에게는 도시의 고층 빌딩이나, 거리를 가득 메운 사람들의 활기참, 또 밤이면 형형색색의 네온들이 어우러져 뿜어내는 휘황찬란함이 동경의 대상이 될지 모르겠으나, 거꾸로 도시 생활에 찌든 사람들은 호수나 강, 산, 바다 등의 자연을 동경하는 일이 다반사이다.

물에 대한 나의 사랑은 폭포에서 구체화되었고, 한 20년 가까이 나는 폭포와 깊은 사랑을 나누었다. 길이 끊어진 곳에서 스스로 길이 되는 폭포의 그 비약이, 그리고 추락의 공포와 함께, 아낌 없이 떨어져 내리는 그 걷잡을 수 없는 힘과 굉음에 매료되고 말았던 것이다. 또 폭포수가 떨어져 내리는 것을 좀 오래 바라보고 있으면 폭포를 둘러싼 절벽들이 살아서 꿈틀 되는 묘한 착시 현상도 나를 폭포로 끌어들였다. 나의 폭포 사랑은 연천에 있는 [재인 폭포]에서 본격적으로 시작되었고, 이후 전국의 이름난 폭포는 거의 다 찾아가 보았다. 그중에서도 가장 기억에 남는 곳은 금단의 장소인 설악산의 [토왕성 폭포]이다. 본 폭포를 보기 위해서 새끼 폭포를 뚫고 3,4미터의 절벽을 밧줄에 의지하여 올라가던 기억은 지금 생각해도 스릴이 넘친다. 나는 그 폭포 바로 아래에 서서 이백의 "별유천지비인간"이라는 시구를 외치기도 했다([토왕성 폭포]와 관련된 몇 가지 에피소드들을 조만간에 써볼 생각이다). 이후 외국 여행 때에도 폭포를 찾았는데 일본 닛코의 [게곤 폭포], 백두산의 [장백 폭포], 타이완 타이루거 협곡의 [베이양(백양) 폭포] 등이 기억에 남는다. 이제는 폭포에 대한 애정이 예전만 못하지만 그래도 내 버킷 리스트의 1순위는 세계 최대의 폭포라고 할 수 있는 남미의 [이구아수 폭포]를 보는 것이다([이구아수 폭포]는 롤랑 조페의 [미션]과 왕가위의 [해피 투게더]에 그 웅혼한 모습이 잘 포착되어 있다).

물에 대한 나의 사랑은 요 몇 년 사이엔 호수가 그 중심을 차지하고 있다. 호수는 대체로 너무 정적이라 예전엔 그다지 주목을 하지 않았는데, 폭포를 어지간히 보았기 때문인가? 정을 붙일 새로운 대상이 필요했기 때문인가? 그 이유야 어찌되었든, 사진에 부쩍 열을 올리기 시작하면서 호수는 아주 좋은 촬영 소재였다. 거기다 최근 들어 지자체들이 호수를 관광 자원화하는데 박차를 가하고 있어서, 데크로 잘 꾸며놓은 둘레길을 한 바퀴 돌면서 이런저런 생각들을 굴리는--대체로 잡상에 지나지 않지만--재미 또한 쏠쏠하다.

그런데, 우리 말에서 폭포는 폭포라는 한 단어로 통일되어 있는데 반해(기껏해야 줄여서 '폭'이라고 쓰거나, 그 기울기에 따라 '직폭,' '와폭'이라고 부르는 정도이다. 영어에서는 waterfall, fall, cascade, cataract, rapid 등으로 좀 다양하다), '물이 고여 있는 곳'을 통칭하는 용어는 없다. 내가 편의상 호수라는 말을 쓴 것은 일단 어감이 나쁘지 않고, '물이 고여 있는 곳' 모두를 아우를 수 있는 말은 아니지만 완상할 만한 일정 크기 이상의 고인 물을 일컫는 용어로는 그나마 적절하다고 생각했기 때문이다. 하지만 우리나라의 경우 실제로 호수라는 명칭을 달고 있는 곳은 거의 없고 주로 줄여서 소양호, 경포호처럼 무슨무슨 '호'라고 많이 부른다. 실제로 가장 많이 쓰는 명칭은 주로 농업용수 공급을 위해 인공적으로 조성한 곳을 가리키는 '저수지'이다. 관개의 중요성은 아주 오랜 옛날부터 인식되어서 우리 조상들은 삼한 시대에 벌써 저수지를 조성하였으며, 의림지(지는 저수지의 줄임말 정도), 수산제, 벽골제(제는 늪, 저수지를 일컫는 다른 말인데, 제방에 좀 더 초점을 맞춘 말이다)는 아직도 남아 우리 선조들의 생활상을 증명하고 있다(저수지 이름 중 흥미로운 것은 주문진에 있는 향호지라는 곳이다. 이 저수지는 그 부근에 있는 좀 더 유명한 석호인 '향호'라는 이름에서 따온 듯한데, '향호'라는 이름이 호수 이름일 뿐만 아니라 마을 이름으로도 오래 사용되면서 '호'가 호수라는 생각이 흐려져서 이런 중복적인 명칭이 탄생한 듯하다). 순우리말인 못이라는 말이 정의 상으로는 적용 범위가 가장 넓지만, '박는' 못과 혼돈을 불러일으키고 실제 용례에 있어서는 일정 정도 이상의 큰 곳에는 쓰지 않는다. 이 글에서 다룰 '수성못'도 그렇게 크지는 않다. 크기가 좀 작은 곳을 지칭하는 연못이나 웅덩이(웅덩이의 사투리인 둠벙, 툼벙), 그리고 이 외에도 늪, 소, 담, 그리고 자주 쓰이지는 않지만 당, 지당, 연당, 연지 등 다양한 용어들이 있다.

2.

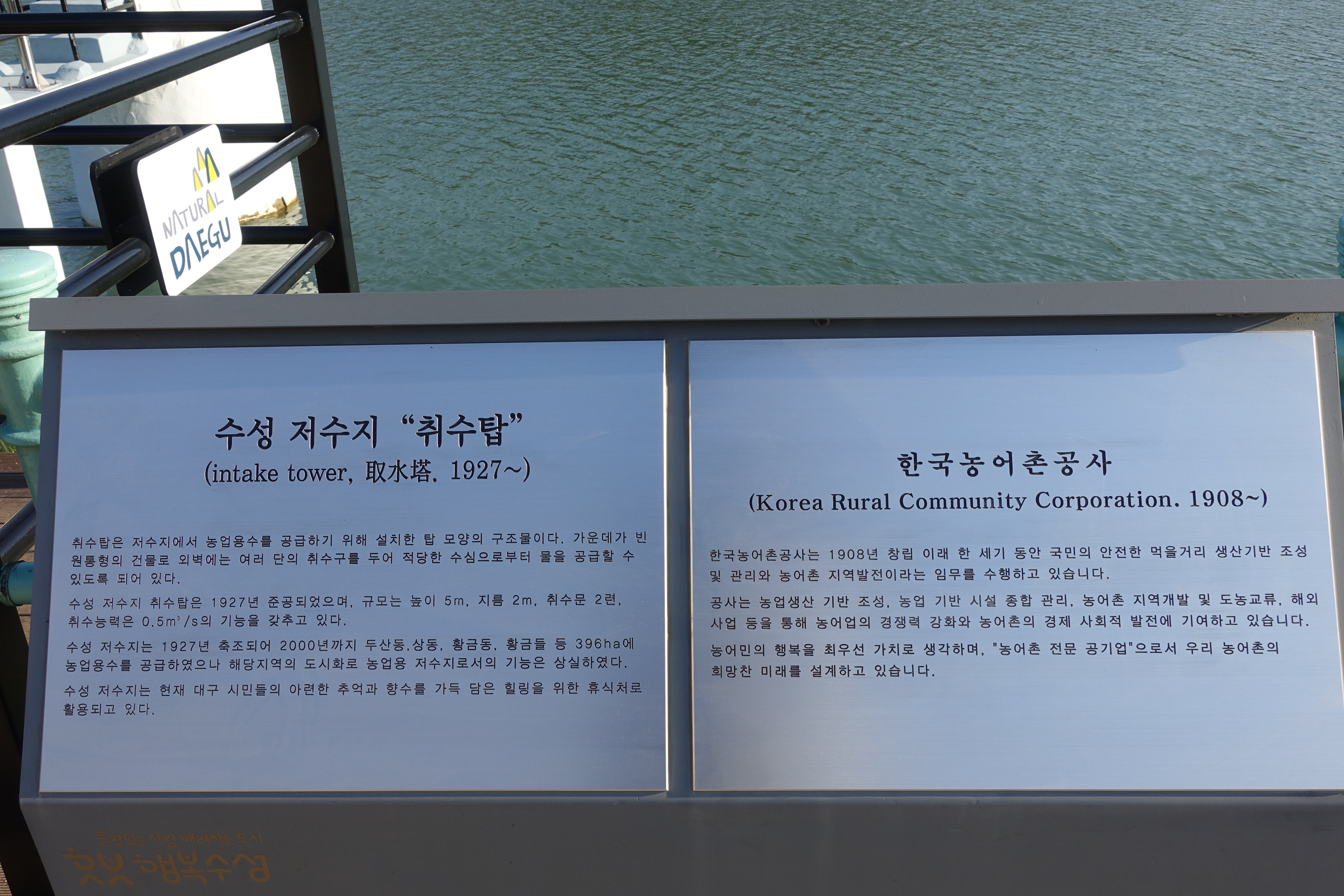

그 크기만을 놓고 볼 때 수성못은 앞서 지적한 대로 천천히 걸어도 삼십 분 정도면 한 바퀴를 돌 수 있는 그리 크지 않은 저수지이다. 우리 나라에서 그 유역 면적이 가장 넓은 호수인 소양호나, 저수지 중에서 가장 큰 예당 저수지와 비교한다면 정말 아담한 사이즈이다. 물론 이런 호수들도 세계 최대 호수로 미국과 캐나다의 국경 지대에 있는 5대 호 중 하나인 슈피리어 호에 비하면 코끼리 등에 달라붙은 개미 정도의 크기에 지나지 않는다(슈피리어 호는 남한 면적과 맞먹을 정도이다). 그렇다고, 청송의 주산지처럼 뭔가 비경을 품고 있지도 않은 어떻게 보면 거의 직사각형의 밋밋한 그렇고 그런 못에 지나지 않는다. 하지만, 일제 강점기인 1927년에 농업용수 공급을 위해 조성된 이 못은 1960년 대에 유원지화되었고 대구 시민의 사랑을 지속적으로 받으면서 대구의 대표적인 명소 중 하나가 되었다. 바꿔 말하자면 변두리이긴 해도 시내에 있어서 달리 유명 관광지를 찾을 여유가 없었던 7,80년 대 일반 시민들에게 좋은 휴식처가 되어 주었다.

내가 이 못을 처음 찾은 것은 초등학교 3,4학년 쯤인 1974년이나 75년의 현충일이었다. 학교 선생님은 현충일을 엄숙하게 보내라고 했지만, 모처럼 만에 여유가 생겼던 부모님은 나와 동생들을 데리고 이 수성못으로 왔다. 이때 아마도 처음으로 배를 탔던 듯한데 내 기억에 좋은 추억으로 자리하고 있다. 45년이나 지난 오래 전의 일이라 기억에 남아 있는 것이라고는 유람선을 타고 못을 한 바퀴 돌았다는 사실 뿐인데도, 처음으로 배를 탄다는 기대감에 설레었을 것이라는 것, 그리고 돌아가신 아버지와 함께 한 몇 안 되는 좋은 추억 중 하나라는 사실이 그때의 기억을 더욱 특별하게 했다. 게다가 수성못 바로 옆에는 지금 시점에서 보자면 조악하지만 놀이 기구들도 있어서 이후 그곳은 색다른 놀이터 역할을 하기도 했다.

그리고, 2013년에는 생태복원사업이 완료되어 인간과 자연이 조화를 이루는 도심 내의 공원으로 자리매김을 하고 있는 듯하다. 대학교에 들어가면서 고향인 대구를 떠났기 때문에, 작년 5월에 다시 수성못을 찾아서 못을 한 바퀴 산책하는 여유를 누린 것은 수십 년의 세월만의 일이었다.

3.

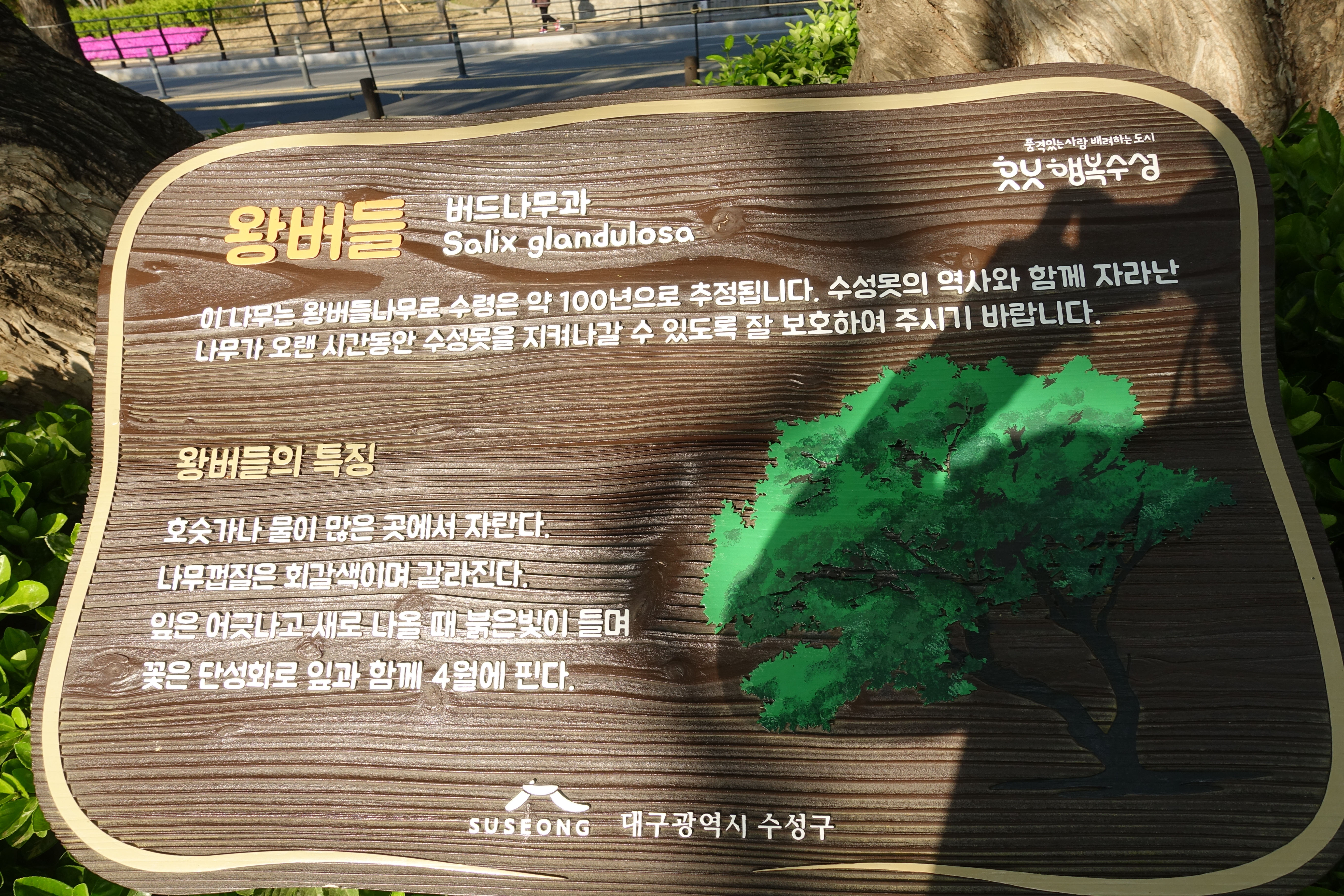

수성못을 유명하게 만드는 또 다른 요인은 못 가장자리에 있는 자그마한 섬이 아닌가 한다. 이 섬이 못을 축조할 당시부터 조성한 것인지 아니면 이후에 새롭게 첨가한 것인지, 그 자세한 유래를 알 수는 없다. 섬이 못의 중앙이 아니라 남쪽에서 보자면 오른편 가장자리에 있다는 점이 다소 특이하고, 그리 넓지 않은 원형으로 된 형태에 수십 년 된 나무들이 자리하고 있는데, 그 중 한 그루는 4,5층 건물 높이로 높게 뻗어 있다. 그리고, 나뭇가지 끝에는 수백 마리가 넘는 백로며 왜가리 등이 둥지를 틀고 살아가고 있다. 그래서, 단순히 '수성못 섬'이라고 불리던 이 섬은, 1995년 공모를 통해 '둥지섬'이라는 정식 명칭을 갖게 되었다. 이 섬에 대한 예전의 기억이 또렷하지 않아 분명하게 말할 수 있는 것은 없지만, 예전에는 그곳에 새가 살지도 않았던 듯하고, 그리고 당연하게도 수십 년 전에는 나무들도 그렇게 키가 크지는 않았다.

호수나 강의 섬은 바다의 섬과는 또 다른 매력으로 우리에게 다가온다. 작년 년말에 방문했던 타이완에서 제일 유명한 호수인 르이웨탄(일월담)에도 라루다오라는 섬이 그 호수에 화룡점정 역할을 하는 그런 느낌이다(그 섬 자체가 비경이라거나 그런 의미가 아니라 섬이 없는 호수는 뭔가가 빠진 느낌이라는 생각을 지울 수가 없다). 섬이 환기시키는 환상성이나 낭만적 안식처라는 느낌을 절묘하게 표현한 시는 예이츠의 [이니스프리의 호도]일 것이다(이니스프리는 지금은 화장품 이름으로 더욱 유명하다). 소로의 [월든]에 나타난 자연친화적이고 생태적인 삶에서 한 걸음 더 나아가, 다소 비현실적인 낭만성까지 담고 있는 이 시는 누구에게라도 친근하게 다가온다. 피천득의 번역이 유명한데, 내 나름대로 몇 구절 고쳐서 옮겨본다.

나 이제 일어나 가려네, 이니스프리로 가려네,

거기 욋가지와 진흙으로 오두막을 짓고

아홉 이랑 콩밭과 꿀벌통 하나

그리고 벌들이 윙윙거리는 가운데 나 혼자 살려네.

그래, 거기서 평화를 누리려네, 물방울처럼 천천히 떨어지는 평화,

새벽 어스름에서 귀또리 노래하는 곳까지 떨어지는 평화를.

거기선 한밤중엔 반짝이고 한낮엔 자줏빛으로 밝다네,

그리고 저녁 때는 홍방울새들의 날개 소리 가득.

나 일어나 이제 가려네, 밤이고 낮이고 언제나

호수의 물이 기슭을 찾는 낮은 소리를 듣나니.

도로 위에 있을 때나, 잿빛 포도 위에 있을 때나

내 심장 깊은 곳에서 그 소리를 듣나니.

I will arise and go now, and go to Innisfree,

And a small cabin build there, of clay and wattles made;

Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee,

And live alone in the bee-loud glade.

And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow,

Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings;

There midnight's all a glimmer, and noon a purple glow,

And evening full of the linnet's wings.

I will arise and go now, for always night and day

I hear lake water lapping with low sounds by the shore;

While I stand on the roadway, or on the pavements grey,

I hear it in the deep heart's core.

그러고 보면 나 또한 문학 청년의 꿈을 막 밟고 있던 시기에 [작은 섬]이라는 이라는 시로, 실제로는 우리가 상실했을지도 모를 그런 곳에 대한 향수를 노래하기도 했다.

고속버스 타고 집으로 가는 길

바람결에 날아가는 버스야!

단조로운 풍경에 싫증난다

마술처럼 눈이 눈을 뜨게 하고

연못 한 귀퉅이에 떠있는 환상

너도 저 작은 섬의 아름다움 안다면

잠시만 천천히 달려주렴

4

수성못은 또 대구 출신의 시인 이상화와 불가분의 관계에 놓여 있다. 그런데, 아이러니컬하게도 그의 대표작인 [빼앗긴 들에도 봄은 오는가]는 수성못이 완공되기 전인 1926년에 [개벽] 지에 발표한 것이다. 그가 수성못과 떼려야 뗄 수 없는 관계에 놓이게 된 것은 그가 이 시를 못 아래쪽의 들판, 그러니까 지금은 먹자거리로 유명한 들안길 부근을 걸으면서 구상했다는 이야기가 전해 내려오고 있기 때문이다. 국토에 대한 애정과 나라를 빼앗긴 현실에 대한 울분을 절묘하게 담아낸 이 시는 내가 대학교에 다니던 80년대에는 학생들의 애창곡 중의 하나였다. 당시 내가 속해 있던 [문예창작반]이라는 과내 소모임의 선배 중 한 명이 이 노래를 슬픔을 담으면서도 참 우렁차게 불렀다. 노래가 진행되는 가운데 점점 고조되어 가던 선배의 목소리는 "그러나 지금은 들을 빼앗겨"로 시작되는 후렴구에서는 그 공간을 정말 울분으로 가득 채울 듯 절정으로 치달았다. 음치 수준을 겨우 면했거나 아니면 면하지도 못한 나이지만 이 노래에 매료된 나는 이 노래를 내 애창곡으로 만들었고, 내가 부르는 이 노래를 들은 내 친구 한 명이 또 이 노래를 멋들어지게 부르기도 했다(보충 - 기억이라는 것이 얼마나 착오를 잘 일으키는지, 그리고 거기에 내 욕망이 얼마나 개입되고 있는지를 깨닫는다. 글을 다 쓰고 이틀 정도 지났을까? 나는 그 선배가 부르던 노래가 이 노래가 아니라 "백치 아다다"였다는 것이 문득 떠올랐다. 내가 배운 노래도, 또 내 친구가 따라 부른 노래도 "빼앗긴 들에도 봄은 오는가"가 아니라, "백치 아다다"였다. 이 노래는 누군가 부르는 것을 듣고 나도 배워서 불렀을 따름이다.)

5.

불빛이 없는 밤의 호수는 침묵의 언어다. 침묵의 언어를 읽어낼 수 있는 자는 그 공력이 가히 보살의 그것에 미친다 할 것이다. 하지만 어리석은 중생인 나에게는 불빛으로 환히 밝혀진 호수가 아름답게 다가온다. 도심 속에 있는 호수 공원이라 수성못 주위에 있는 카페며, 식당, 술집 등의 불빛과 붉고 푸른 색색의 네온사인이 밤이 깊어 갈수록 휘황찬란함을 더 해 간다. 특히 호수의 남쪽과 섬이 있는 오른편에 이러한 업소들이 밀집해 있고, 이 불빛들은 물 위에 반사되어 또 하나의 세계를 만들어 낸다. 눈으로 직접 볼 때에는 물 위에 비친 영상들이 흐릿하여 두 개가 뚜렷하게 구분되는데 사진으로 찍고 보니 어느 것이 실제이고, 어느 것이 반영인지 구분이 잘 가지 않는다.

6.

이 글을 쓰면서 인터넷 자료들을 살피다가, 2018년도에 유지영이라는 감독이 만든 [수성못]이라는 영화가 상영되었다는 것을 알게 되어 다운받아서 보았다. 수성못의 오리배 매표소에서 아르바이트를 하며 편입을 준비하는 희정(희정 역할을 맡은 이세영의 대구 사투리가 어색하다는 평이 있다. 하지만 어떻게 보면 현재의 대구 사투리라는 것이 교육과 대중매체에서 접한 표준말과 예전부터 내려오던 사투리 사이의 잡종 혹은 혼종적인 어떤 것이라면, 어색함이 오히려 현실을 잘 반영하고 있는 것은 아닐까, 하는 생각을 해본다. 좀 더 구체적으로 말하자면 좀 더 본질적인 억양은 사투리의 특색이 강하지만, 어미는 사투리가 아니라 표준말을 쓰는 것 등이 될 것이다)과, 책만 읽고 일을 하지 않으려는 그녀의 동생 희준, 그리고 희정과 가까워지는 영목, 이 세 명의 인물을 중심으로 주로 젊은 세대들이 처한 삶의 힘겨움과, 그것의 반대편인 죽음의 충동을 블랙코미디 형식으로 그려내었다. 영화의 흐름이 좀 억지스러운 구석도 있지만 우리로 하여금 삶과 죽음의 문제를 다시 한번 성찰하게 만든다.

이 영화는 주인공인 희정의 직업 때문에 수성못과 그 주변이 주요 공간이 되어서 수성못을 마음껏 감상할 수 있다. 수성못과 그 주변의 일상들, 오리배를 타거나, 수성못 둘레를 산책하는 사람들, 수성못 주변의 호텔이나 상가의 모습 등이 그대로 화면 안으로 들어왔다.

영화의 끝부분에 나오는 희정의 대사 "어떻게 살아야 될지 모르겠어요"는 현실의 답답함, 막막함, 힘겨움 등이 고스란히 담긴 말이고, 이 영화에서 동반 자살을 시도하는 희정의 동생 희준과, 영목 외의 다수는 그 답답하고 막막하고 힘겨운 현실 앞에 선 젊은이들의 이면의 모습이라고 할 수 있을 것이다.

[사진들]

스마트폰 사진과 RX1004사진이 섞여 있음.

[20210418]

바람이 약간은 차게 느껴질 수도 있으나 정말로 구름 한 점 없는 맑은 날. 많은 사람들이 휴일을 맞아 수성못을 한 바퀴 돌고 있었고, 나도 그 행렬에 동참해 사진을 몇 장 더 보탰다.

[200709] 저녁 8시 반 경

(200213)

(200212)

(200201)

'여행 이야기 > 호수행' 카테고리의 다른 글

| 수수께끼 소리, 달창저수지에서 [사진-에세이] (0) | 2020.04.03 |

|---|---|

| 성곡저수지[성곡댐, 경북 청도군 풍각면 성곡리] (0) | 2020.03.14 |

| 의림지 설경(200119) (0) | 2020.01.29 |

| 도원저수지[강원도 고성군 토성면 도원리](190908) (0) | 2019.10.02 |

| 고삼저수지[경기 안성시 고삼면 봉산리 477](20190930) (0) | 2019.10.01 |