- 넷째 날(20160125, 월) 콘래드를 찾아서

초저녁에 잠이 들었다가 새벽 2시경에 깼다. 먼저 20년 전쯤에 서울 내 아파트의 작은 방에서 몇 개월을 보냈던 영국분에게 이메일 답장을 썼다. 나는 그녀가 영국에 있으면 오랜만에 얼굴이라도 한 번 보려고 메일을 보냈었는데, 현재는 포르투갈에서 살고 있으니 그곳으로 놀러 오라고 했다. 구체적인 일정이 없다고 해도 여행 계획을 급 수정한다는 것은 무리였다. 전날의 여정을 정리하는 글을 좀 더 쓰다가 피로가 몰려와 다시 잠이 들고 말았다.

7시 반에 겨우 깨서 아침을 먹으러 내려갔다. 이날 주방에는 한 명 더 늘어 세 분이 있었는데, 새로 온 여자분이 나에게 물어보지도 않고 갓 구운 흰색과 갈색의 토스트를 주어서 엉겁결에 받아 들었다. 겨울 해가 한국보다도 더 빨리 지기 때문에 부지런히 움직여야 하는데도 몸이 따라주지 않아 침대에 누워 좀 뒹굴다가 빅토리아 역으로 향했다. 어제 찾았던 국회의사당에서 그리 멀지 않은 곳에 있는 빅토리아 역은 패딩턴 역에서 서클 노선을 타고 일곱 역만 가면 되었기 때문에 큰 어려움은 없었다. 첫날 런던의 지하철에 대한 인상이 별로 좋지 않았는데 차츰 익숙해지면서 나쁜 인상도 옅어지고, 무엇보다 지하철을 얼마 기다리지 않아도 금방 오는 것이 좋았다.

이날 찾기로 한 곳은 이번 영국 여행에서 가장 중요한 목적지 중의 하나인 콘래드의 묘지였다. 본격적으로 그에 대한 박사 논문을 쓰기에 앞서 그의 묘소를 찾아 보고 뭔가 영감을 받고 싶었던 것이었다. 방대하다면 방대할 수 있는 그의 작품들을 대부분 읽긴 했지만 내가 관심을 갖고 있는 분야인 정신분석과 연결시킬 좋은 아이디어가 떠오르지 않아 암중모색하고 있는 상황에서 이 영국 여행이, 특히 그의 묘지를 찾는 이날의 여행이 뭔가 돌파구를 제시해주지는 않을까 하는 기대가 없지 않았다.

인터넷으로 검색해 보니 콘래드의 묘지는 런던 동남쪽 캔터베리 시 하블다운(Harbledown) 근처의 캔터베리 공동묘지에 있었다. 그리고 빅토리아 역에서 캔터베리 이스트(Canterbury East) 역까지는 한 시간 반 정도 걸리는 것으로 나왔다(거리는 100킬로미터 정도). 물론 그곳에 간 김에 영국 국교회의 총본산인 캔터베리 대성당(Canterbury Cathedral)도 찾아볼 생각이었다. 캔터베리 대성당은 또 14세기에 활동한 영국의 대표적인 작가 중 한 명인 제프리 초서(Geoffrey Chaucer)의 대표작 [캔터베리 이야기]에서 순례자들의 최종 목적지이기도 해서 의미가 깊은 곳이었다.

빅토리아 역에 도착하여 자동판매기를 이용해서 표를 사려고 시도를 했으나, 내가 가진 지폐가 고액권인 50파운드짜리라서 그런지 자꾸 토해냈다(이 때까지는 신용카드를 사용하지 않았다). 흑인 매표원에게 표를 샀는데 왕복권이 32파운드(4만 천 원 정도)였다. 민영인 영국의 기차표 값이 엄청나게 비싸다고 들었기 때문에 다소 걱정을 하고 있었는데, 다행히도 그렇게까지 비싸지는 않았다. 아마도 내가 산 표가 지정좌석이 없는 일반표라서 상대적으로 쌌던 듯하다.

그런데, 한 승무원은 9시 37분에 출발한다고 했고, 다른 한 사람은 2번 플랫폼에서 34분에 출발한다고 해서 혼란스러웠다(아마도 급행과 완행의 차이일 듯). 밤늦게까지 거의 30분 간격으로 기차가 있어서 돌아오는 것은 별로 걱정할 필요가 없었다. 우리와 마찬가지로 특실 칸(first class)은 따로 있었고, 일반 칸의 좌석은 한 쪽은 2명, 다른 쪽은 3명이 앉게 되어 있었다. 출근 시간 시간이 지난 평일이라서 그런지 내가 탄 칸에는 승객이 네 명뿐이었다.

고정관념일 수도 있으나 우리나라의 문화가 질서 정연한 반면 좀 획일적이라면 영국에서 받은 인상은 다소 혼란스러워 보이는 다양성 가운데 질서가 있다는 그런 느낌이었다(물론 우리의 주차 문화는 안타깝게도 여전히 무질서하다. 2017년 일본에 갔을 때 가장 놀란 것이 시골에서조차도 주차 구역 내에 주차를 하는 확고하게 자리잡은 준법 정신이었다). 지하철의 좌석도 같은 칸에 가로로 된 것과 세로로 된 것이 있었고, 장애인용 휠체어가 들어가는 곳에는 평소에는 접었다 폈다 할 수 있는 의자가 있었다.

런던에 도착하고 계속해서 날씨가 우중충하더니 이날은 모처럼 날씨가 쾌청했다. 거기다 런던보다도 더 남동쪽으로 가는 것이어서 나는 두터운 파카 대신에 체육복 상의만 걸치고 나섰다. 우리나라보다는 덜 춥다고 해도 영국의 겨울 날씨가 어떤지 감을 잡기가 힘들어서 두터운 파카를 입고 왔는데 방한이 잘 되는 내 파카는 사실 다소 더웠다. 영국의 날씨에 딱 맞을 좀 얇은 파카가 하나 있었는데 책을 나르고 하느라 너무 더러워져서 가져오지 못한 것이 정말 아쉬웠다.

런던을 벗어나 얼마되지 않아서 푸른 들판이 나타나면서 시골 풍경이 시작되었다. 겨울 추위가 심하지 않아 침엽수도 아닌데 관목의 잎들이 푸른 것도 눈에 띄었다.

분주한 런던 도심을 벗어나 푸른 목초지가 펼쳐진 시골로 들어서자, 에드워드 토머스(Edward Thomas)의 '애들스트롭'('Adlestrop')이라는 시가 절로 떠올랐다(이 시의 전문과 번역 해설을 보고 싶다면 https://kilchy.tistory.com/4804 참조). 물론 그 시가 묘사하고 있는 것만큼 고요하고 평화로운 시골 마을은 아니었지만.

열차 내 방송에서 들려주는 대로 역 이름을 유추해 수첩에 적어보았으나 나중에 확인해 보니 거의 다 틀린 것으로 드러났다. 마주보는 좌석에 앉아서 가는데 어느 역에서 흑인 두 명과 백인 한 명이 내가 앉은 곳으로 왔다. 대화로 보아 켄트 대학과 캔터베리 대학의 신입생인 듯한 이들은 친구들 이야기, 학교 공부 이야기로 시간가는 줄 모르고 대화를 이어나갔다. 런던에서 캔터베리로 가는 동안에는 산이 거의 없고 완만한 구릉 정도만 있었다. 그래서 터널이 하나도 없었는데, 채텀에서는 그래도 꽤 긴 터널을 하나 지났다. 캔터베리에서 같이 내린 백인 학생에게 하블다운 가는 길을 물어 보았더니, 하블다운은 모르고 대신에 버스터미널(Bus Station, 이 용어도 영국식) 가는 길을 가르쳐 주었다.

긴 성벽을 따라 난 길을 지나니까 버스터미널이 보였고 여행안내소(Travel Centre) 직원에게 물으니까 몇 번 승강장에서 3번 버스를 타라고 했다. 표는 버스 기사가 발행해 준다고.

운전 기사는 몸집이 좋은 백인 여자분으로 하블다운에 가느냐고 물으니까 그렇다고 했다. 'Upper or Lower' 뭐라고 했는데 잘 알아듣지 못했으나, '일층에 앉을 거냐? 이층에 앉을 거냐'를 물은 듯했다. 층에 따라 가격 차이가 있는 듯했고, 나는 당연히 이층을 선택했는데 올라가보니 3명밖에 없었다. 5분도 채 달리지 않아 목적지에 도착했고, 기사분에게 혹시 묘지가 어디 있는지 아느냐고 물으니까 모른다고 했다. 런던의 시내버스처럼 뒤로 내리는 문이 있는가 해서 뒤로 가보았는데 이 버스는 앞으로 그냥 내리는 모양이었다. 그녀는 내가 혼란스러워 하고 있는 데도 별로 도와주려는 기색도 없었고, 또 운전 기사의 안전을 위해 노란색 선을 넘지 말라는 경고문이 있었는데 내가 모르고 그걸 넘었다는 걸 깨닫고는 급히 뒤로 물러났다. 이러는 사이에 차는 하블다운을 지나 어퍼(Upper) 하블다운으로 들어섰고 나는 서둘러 거기에서 내렸다.

이 때부터 나의 헤매임은 시작되었다. 출국하기 전에 로밍 서비스를 신청했지만 3G라 느린데다 콘래드의 묘지가 하블다운 근처의 '캔터베리 공동묘지'에 있다는 것 이상의 정보를 얻어 낼 수가 없었다. 게다가 나는 콘래드와 같은 대작가의 묘지를 찾는 일에 큰 난관이 있을 것이라고는 예상하지 못했다.

일단은 하블다운 방향으로 걸어서 되돌아 내려오기 시작했다. 켄트 대학(실제로는 'Kent College Junior School. Junior School은 영국의 초등학교인데, 이 학교는 3살부터 18살까지 학생을 받는다고 되어 있다) 부근에 주차를 하는 사람에게 물어보니, 그는 콘래드가 누구인지조차 몰랐다. 그 옆에 있는 다른 사람에게 물어보니 이 사람은 술집에 가서 물어보라고 했다. 또 소방대원인 듯한 사람에게 물어보니 교회에 묘지가 있다고 했다. 세인트 무슨 하스피틀.

바쁠 것은 하나도 없었기에 나는 영국의 시골 풍경을 즐기며 걸어나갔다. 당시에는 몰랐지만 구글로 검색을 해보니 그 때 내가 걸었던 길은 '포크너즈 레인'(Faulkners Lane)과 '처치 힐'(Church Hill)이었다.

조금 더 걸어올라가자 '세인트 니콜라스 병원'(St. Nicholas Hospital)이 나왔다. 이곳은 아주 유서 깊은 곳으로 원래는 한센병 환자들을 치료하기 위한 병원이었지만 지금은 구빈원이자 교회로 이용되고 있다고 적혀 있었다. 나는 이 건물 주변에 있는 묘지들을 살펴보다가 콘래드의 묘소가 이곳에 있다면 안내문 하나 없지는 않을 것이라는 생각에 그곳에서 나왔다.

콘래드의 묘지를 찾는 일이 이렇게 어려울 것이라고는 생각지도 않았는데 실마리가 잘 잡히지 않았고, 콘래드가 대중적인 작가가 아닌 것은 사실이지만 영국인들도 그 이름조차 모른다는 사실이 나를 좀 허탈하게 했다. 런던의 대형서점에 들렀을 때에도 콘래드 책이 별로 없었다는 사실도 오버랩되었다.

다시 조금 더 걸어 올라가니 왼쪽 편에 조금 전 어떤 분이 말한 술집이 나왔다(The Old Coach & Horses). 이때 시각이 12시 반 경. 낮에도 영업을 하는 것으로 보아 식당 겸 술집인 모양이었다. 불쑥 들어가 길을 묻는 것이 쑥스러워서 망설이다가 무작정 헤맬 수는 없는 노릇이라 용기를 내어 들어갔다.

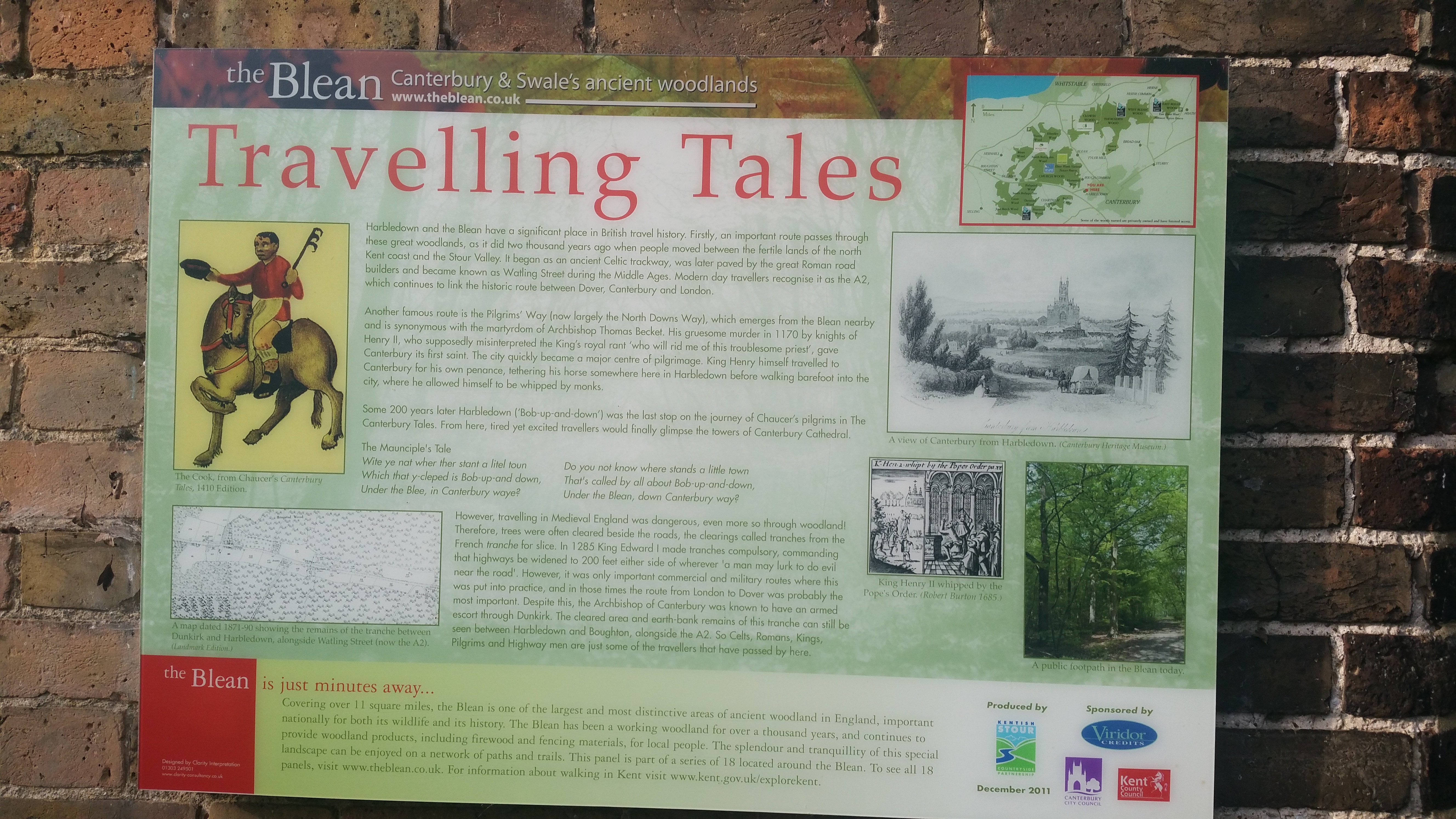

안에는 20대 정도로 보이는 젊은 여성 한 명이 있었는데, 안타깝게도 그녀 역시 콘래드가 누구인지 몰랐다. 하지만 그녀는 매우 상냥하고 친절하게 나에게 응대를 해주었고, 술집 뒤편의 언덕 위에 묘지가 있다고 이야기해 주었다. 언덕 위로 올라가는 길에는 안내문이 하나 있었는데 이 지역의 길들은 2천 년 전부터 이용되었으며, 캔터베리로 들어가는 관문 역할을 했다고 한다. 초서의 [캔터베리 테일즈]에도 이곳이 언급되고 있다는 이야기도 나온다.

하지만 이곳 묘지에 있을 법하지 않아 대충만 훑어보았으나 역시 없었다. 마침 그 옆을 지나가는 70대 초반 정도로 보이는 여자분에게 물어보니 15분 정도만 걸어가면 된다고 했다. 드디어 콘래드를 아는 사람을 만난 것이다. 그 분이 말하는 걸 대충 다 알아들은 것 같았는데, 다리를 건너라는 것까지는 기억이 났지만 그 다음부터는 또 알 수가 없었다. 제대로 이해했는지를 확인하기 위해서는 한 번 되풀이해서 말해보는 것이 필요하다는 걸 새삼스레 느끼면서, 노부부에게 다시 한번 물어보니 잔디밭을 건너서 내려가면 된다고 했다. 잔디밭을 건너서 내려가자 주택가가 나왔고 몇 번 막다른 길로 들어갔다가 드디어 '캔터베리 시립 묘지'에 도착해서 고생은 끝나는 듯했다.

'여행 이야기 > 영국여행이야기' 카테고리의 다른 글

| 영국 여행 이야기, 어쩌다 보니 문학 기행(15)캔터베리 대성당 (0) | 2022.10.21 |

|---|---|

| 영국 여행 이야기, 어쩌다 보니 문학 기행(14)콘래드 묘지 2 (0) | 2022.10.19 |

| 영국 여행 이야기, 어쩌다 보니 문학 기행(12)세인트 폴 성당/빅벤과 국회의사당/웨스트민스터 애비 (2) | 2022.10.12 |

| 영국 여행 이야기, 어쩌다 보니 문학 기행(11)타워 브리지, 글로브 극장 (0) | 2022.10.11 |

| 영국 여행 이야기, 어쩌다 보니 문학 기행(10)런던 타워(Tower of London) (0) | 2022.10.08 |